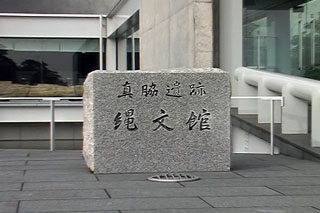

真脇遺跡の出土品を展示した「縄文館」は遺跡のすぐ前に立てられています。まわりは、緑地になっていて、昭和57年から始まった発掘調査は現在も行われています。

ここは縄文時代の前期(約6000年前)から晩期(約2300年前)までの約4000年間栄えた土地です。発掘調査によって巨大な柱や大量のイルカの骨などが見つかり、国指定の史跡となっています。(話 縄文館:可児直典主事)

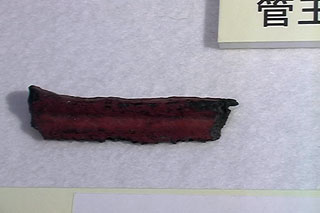

縄文時代の晩期(2300年前)に使われていた櫛(くし)です。赤く染められています。縄文人もヘアースタイルには気をつかっていたんですね。

ペンダントや首飾り、そして耳飾りなどです。縄文時代も今と同じでおしゃれな人がたくさんいたんですね。

ここで確認されたイルカの骨は、全部で285頭に及びます。イルカに石器の先端がささったまま出土した骨もあります。

縄文時代前期の土器で、「お魚さん土器」と呼ばれています。土器の先の部分を見てみましょう。上の方は、魚にそっくりですね。

巨大な彫刻柱(ちょうこくちゅう)です。柱の先のほうに彫刻がされています。大変貴重なものです。どんなことに使われていたかは現在研究中です。

縄文時代晩期(約2800年前)の木柱です。栗(くり)の木を使っています。10本の木柱と2本の門扉(もんぴ)で1つの木柱列(もくちゅうれつ)となっています。柱の根っこの部分には山から切り出すときに縄をかけたと思われる溝(みぞ)が見られます。

「鳥さん土器」です。目が赤く塗ってあります。祭祀(さいし=神様をまつる儀式)に使われたのではないかと考えられています。

土製の仮面です。縄文時代中期(約4500年前)のものです。祭祀(さいし=神様をまつる儀式)に使われたのではないかと考えられています。

「土偶(どぐう)」という土の人形です。祭祀(さいし=神様をまつる儀式)に使われたのではないかと考えられています。

縄文時代中期(約4500年前)の層(そう)から、大きな板の上に埋葬(まいそう)された人の骨が出土しました。この骨は、20から30歳の成人男性で、身長が160cm。腰から胸のまわりに漆塗り(うるしぬり)の装身具(そうしんぐ=飾りとして身につけていたもの)がありました。歯も残っています。