|

|

塩ふぐの選別(せんべつ)

江戸時代の終りごろから明治時代の初めごろ、北前船(きたまえぶね)で本吉港(もとよしこう)、今の美川港に、北海道の塩ふぐがたくさん入ってきました。

その塩ふぐに、米ぬかをまぜてつけたのが始まりといわれています。

材料となる塩ふぐの形や大きさを考えて、選びます。

|

|

|

つけ込むひみつ

たるにていねいに塩ふぐをしきつめて、米ぬか、米こうじ、いしるをふりかけます。

|

|

|

じっくりと貯蔵(ちょぞう)

貯蔵庫(ちょぞうこ)に、なんと約2年間、ねかせます。

2回、夏をこさないと、おいしくなりません。

細菌(さいきん)が活発に働くため、つゆの時期の暑さや湿度が、大きくえいきょうします。

|

|

|

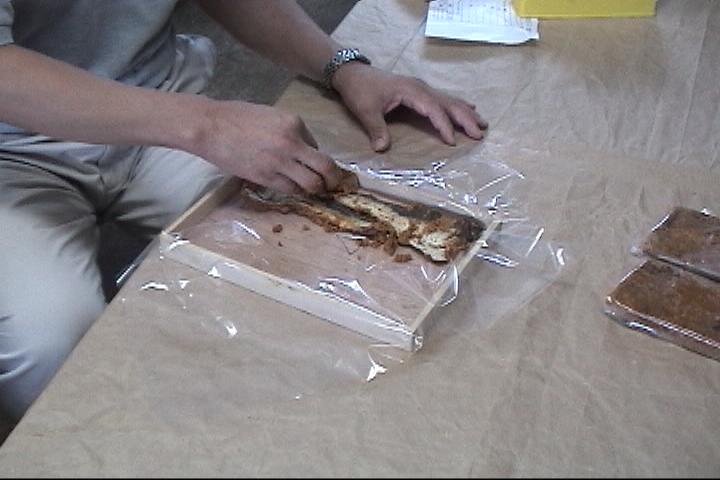

真空(しんくう)パックに!

トレイを使うと、味も形も悪くなるので、真空(しんくう)パックにして商品にします。

そうすることによって、保存期間も長くなり、乾燥(かんそう)もしないし、形も長く保つことができます。

|

|

|

毒(どく)が消えるひみつ 〜ふぐの子〜

ふぐの卵巣(らんそう)には、猛毒(もうどく)があります。

でも、2年間、つけ込むと、ふしぎなことに、毒(どく)が消えてしまいます。

このなぞは、現代の科学でも、まだはっきりと解明(かいめい)されていません。

|

|

|

いろいろな特産

ふぐの子も美川の特産(とくさん)です。

ほかに、いわしやさば、にしんのぬかづけがあります。

|