そして、90余年が過ぎた。

|

|

|

| 新しい畑仕事のため、一文橋ができた。町人は喜んで橋を渡った。

中学校が出来、大八車に積んだ椅子や机が渡った。ゲートルを足に巻き銃を担いだ中学生が渡った。戦後の

男女共学の中、第二教場(女学校)と現校舎の間を、橋を渡って往来した。…………… そして、90余年が過ぎた。 |

|

|

徳川幕府が倒れ、廃藩置県が行われた。そのとき、それまで大聖寺藩の「御蔵」(米倉)があった御

用地が藩の有力町人(耳聞山の方々が多かったらしい)に払い下げられた。「御蔵」の土地は、少し高く度

重なる水害にも水がつかない一等地であった。最初は畑として作物や桑の木が植えられていたようである。

明治7年耳聞山の方々が畑仕事の近道のため、大聖寺川に一本の橋を架けた。それが今の「一文橋」である。

この橋は有料橋であり料金は「1厘」であった。一厘橋と呼んだ方がよいようであるが、当時、一文銭が一

厘として通用していたらしい。そして、現在のグランド中ほどに道をつけ、山代温泉に続く繋げたのである。

この道と橋のお陰で「永町」と「耳聞山」の人たちは遠回りをせず往来できるようになったのである。 その後、「加賀江沼の地に中学校を」との設置運動がおこり、現在の敷地分が県に寄付されたようである。 グランドを突っ切る道が校舎より移動されて残ったのである。 |

グランドの前の校内の小径を、保育所の園児が、黄色い帽子をかぶり、制服の後ろを手でしっかり 掴みながら一列に並んでゆく。 今日もアイガモの行列である。先頭は、少しだけ腰をかがめて後ろ向きに歩く、美人保母さん。 ……その後をタバコをくわえた「おじジィ」が自転車引いて 行く。のどかな春の10時20分。授業中の教室の窓から見える風景です。 |

|

![]()

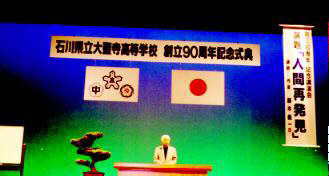

| 演題「人間再発見」 自分の責任で、本当に自己を追求できるのは若いとき。 青春時代の一つ一つの瞬間の大切さを、大阪弁で語る。 その巧みでテンポのよい口調に感動し、21世紀を 自分の希望を語りながら生き抜く勇気を与えられた。 |

|

|

★講師の略歴 作家・日本放送協会関西支部長 社会福祉法人「のぞみ会」浜風の家理事長 1933年 昭和 8年1月26日大阪府堺市生まれ 大阪府立大学経済学部卒業 学生時代からラジオ・テレビドラマの脚本、舞台脚本を手がける 昭和32年「つばくろの歌」芸術祭戯曲賞部門で文部大臣賞受賞 昭和49年「鬼の詩」で第71回直木賞受賞 テレビ「11pm」の番組司会から25年に渡り司会をつとめた 映画界に於いては、故川島雄三監督に師事 脚本「質問あり」「犬シリーズ」「駅前シリーズ」悪名シリーズ」 昭和40年代に本格的に小説を書き始める 大阪の人情話・商人道などをテーマに取り上げ、 突き放しながらも、軽妙なタッチで描く作風は、 上方文化を愛するものには、こたえられない魅力 をもってひきつける |

|