|

|

まっとう むしおくり

松任の虫送り

松任市の横江町で毎年7月に行われています。

大きな太鼓の上にあがった青年がけんめいに太鼓を打ちならします。

お米などの豊作を祈って行われるおまつりで、300年もの伝統があります。

|

|

|

なかじままち くまかぶとまつり

中島町のお熊甲祭

鹿島郡中島町で毎年9月20日に行われる、全国でもめずらしい枠旗祭(わくはたまつり)です。

御輿(みこし)とともに高さ20メートルもある何本もの旗がおともするのが特ちょうです。

|

|

|

ななし いっさきまち ほうとうまつり

七尾市石崎町の奉燈祭

石崎奉燈祭は、能登のキリコまつりの中でももっとも大きなおまつりです。キリコといわれる奉燈は大きいもので高さ約13m〜15m、幅約2m、重さ約2トンもあります。

町内の7つの地区から大小14のキリコがかつぎ出され、大漁を祈願したり、五穀豊穣(ごごくほうじょう)を祈るおまつりです。

|

|

|

ななおし せいはくさい

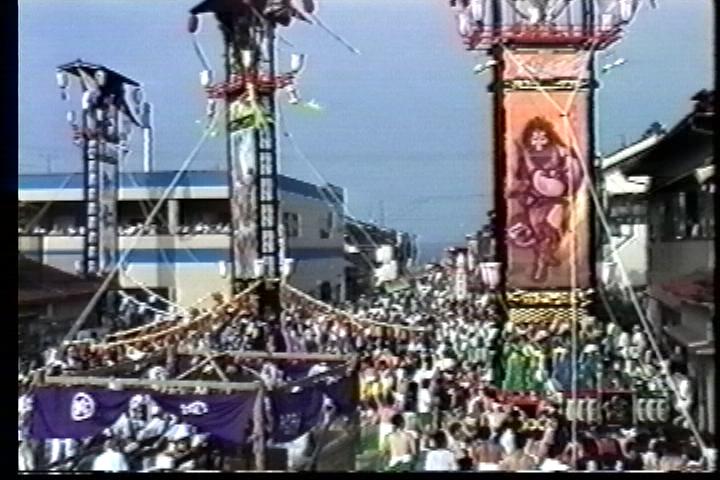

七尾市の青柏祭

毎年5月3日から5日の3日間かけて行われるおまつりです。でか山と呼ばれる曳山(ひきやま)は、日本最大級の大きさです。

鍛冶町(かじまち)、府中町(ふちゅうまち)、魚町(うおまち)から1基ずつの曳山が出ます。

|

|

|

うしつ

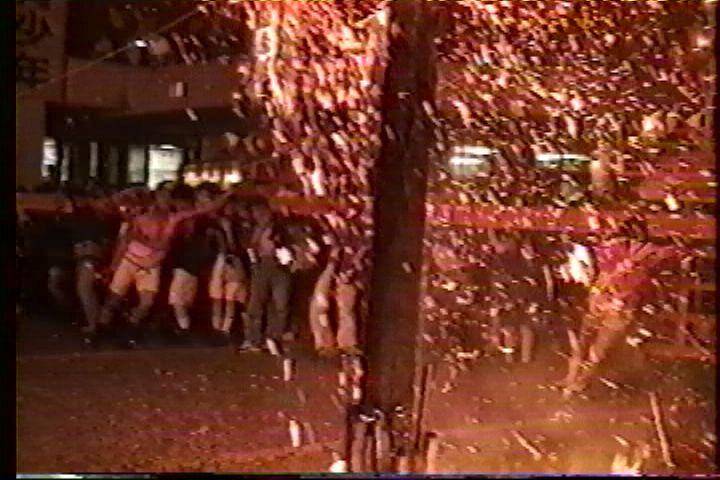

宇出津のあばれ祭

能都町宇出津で毎年の7月7日と8日に行われます。

みこしを海や川に投げ込んだり、火の中にほうり込んだりします。

神社の神様があばれる神様なので、お祭にはあばれればあばれるほどいいとされています。

|

|

|

こまつし たび

小松市のお旅まつり

毎年5月13日から16日の4日間行われ、340年あまりの伝統があります。 お旅まつりの最大の特ちょうは、子供歌舞伎(こどもかぶき)にあります。

近江長浜(おうみながはま)、武蔵秩父(むさしちちぶ)とともに、日本三大子供歌舞伎として有名です。

|

|

|

だいしょうじ ごんがんしんじ たけわり

大聖寺の御願神事 (竹割まつり)

御願神事(ごんがんしんじ)は毎年2月10日、加賀市大聖寺の菅生石部神社(すごういそべじんじゃ)で行われる行事で、1200年以上の歴史があります。多くの青竹を割ることから「竹割まつり」とも呼ばれています。

|

|

|

しんじ

イドリ祭り神事

毎年11月7日に能都町鵜川(のとまちうかわ)の菅原神社で行われる行事で、「いどり」とはけなすことです。

もちの直径は1.2mもあります。当番集落が作ってきたもちに対して、「波打っている」とか「そばかすがあるみたいだ」といったけなし合いが行われ、最後には宮司(ぐうじ)さんが中に入っておさまります。

その年の農作物のできを競い合っていたのがこのような形で残っています。

|