|

|

能のはじまり

能は、鎌倉時代に猿楽(さるがく)とよばれる芸能者集団の手によって生み出され、こっけいな物まねわざの猿学芸(さるがくげい)の中から、こっけいの要素を抜き去り、その代わりに当時流行していた歌謡(かよう)や舞曲(ぶきょく)を取り入れて仕上げたのがはじまりです。

|

|

|

能の舞台

金沢には石川県立能楽堂があります。

江戸時代、加賀の国を治めた前田家の歴代の当主が能楽を愛好し、それを城下の人々に奨励し、それが受け継がれて「加賀宝生」として今に伝わっています。

総檜入母屋(そうひのきいりもや)づくりのこの舞台は昭和7年に新築したものを移築したものです。

|

|

|

能「船弁慶」より

源義経(みなもとのよしつね)の家来、弁慶(べんけい)です。

弁慶は能「船弁慶」の中では、義経に静(しずか)を家に帰るようにすすめます。弁慶は、これから先の難路(なんろ)のことを思うと、女である静の同行は無理と判断したからです。

そして、義経はそれを了解(りょうかい)します。そして、弁慶は義経に代わって、静にそれを伝えます。

|

|

|

能「船弁慶」より

静(しずか)の舞(まい)です。

静は、弁慶が自分に帰れといったのは、弁慶のはかりごとか、義経が自分のことをきらいになったのではないかと思ったことを恥(は)じます。

そして、これからはじまる義経の旅の無事と、また再び会えることを祈って、舞を踊(おど)ります。

|

|

|

能の楽器 笛(能管:のうかん)

能で使う笛(ふえ)は能管と呼ばれる横笛で、竹で作ってあります。

指で押さえる穴は7つあります。

強度を高めるために、穴のまわりと内部は漆(うるし)をぬってあります。

管の内部に細く短い竹をはさみ、ヒシギという最高音が出やすいようになっています。

|

|

|

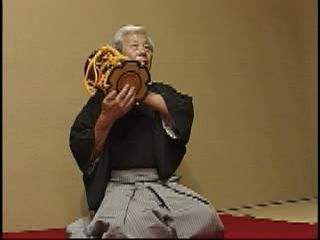

能の楽器 小鼓(こつづみ)

サクラの皮で作った胴(どう)を2枚の馬の皮ではさんで作ってあります。

小鼓の皮は、しめっていたほうがよい音がでるので、息(いき)をふきかけたり、だえきをつけたりして、皮にしめりけをあたえます。

皮は年季(ねんき)が入ったものがよく、50年くらいの皮は、まだ「新皮」(しんかわ)と呼ばれ、100年、200年といったものが真の皮となります。

|

|

|

能の楽器 大鼓(おおつづみ)

大鼓も材質(ざいしつ)はサクラです。皮も小鼓と同じ、馬の皮です。でも、数曲演奏すると皮の寿命(じゅみょう)が尽(つ)きてしまいます。

大鼓の皮は、小鼓とちがって、強い炭火で長い時間あぶってよく乾かし、強くしめ上げます。それは、金属音のような高い音を出させるためです。

|

|

|

能の楽器 太鼓(たいこ)

大鼓の胴はケヤキ、または、せんだんという木をくりぬいたものです。皮は牛の皮を使います。

太鼓は2本のばちで打ちます。表になる皮には「ばち皮」と呼ばれる丸い小さな鹿(しか)の皮がはってあります。そこを2本のばちで打ちます。

|

のうがく(かがほうしょう)

のうがく(かがほうしょう) のうがく(かがほうしょう)

のうがく(かがほうしょう)