平成25年度(文系フロンティアコース開設2年目)の活動や行事について紹介します。

平成25年度NSH・SSH体験入学が行われました

平成25年度NSH・SSH(七尾高等学校普通科文系フロンティアコース及び理数科)体験入学が行われました。

主にNSH(いしかわニュースーパーハイスクール)としての取り組みを行う文系フロンティアコース、そしてSSH(スーパーサイエンスハイスクール)としての取り組みを行う理数科でぜひ学び、将来は新しい時代を担う人材として大きく羽ばたいてほしいという七尾高校からのメッセージに、中学生の皆さんは真剣に耳を傾けてくれました。

文系フロンティアコースの「先輩と語ろう!」というプログラムでは、実際の授業の内容や特別な取り組みについて、七尾高校生から中学生の皆さんへ、直接説明がなされました。

来年度後輩になるかもしれない中学生の皆さんをリードする文系フロンティアコース生たちは、少し誇らしげにも見えました。

平成25年度海外研修の直前説明会が行われました

文系フロンティアコース第1期生の海外研修まで、いよいよ2週間を切った本日、保護者・生徒同伴で直前説明会が行われました。

これまでたくさんの事前研修を行い、準備をしてきた生徒たち。

これまでたくさんの事前研修を行い、準備をしてきた生徒たち。出発を目前に、彼らの期待は非常に高まっています。

ISAの佐田氏から旅程等について具体的な説明があり、全員が真剣に聞き入っていました。

佐田氏からは「人間はいろいろなことを忘れてしまうが、実際に経験したことは忘れない。出発までの準備も研修の一部として、生徒自身が自分で行ってほしい。海外ではすべて自己責任。保護者にはサポート役として生徒を支えていただき、生徒はすべてのことを自分で主体的にやる姿勢を身につけてほしい」というお話がありました。

日程は10月1日から8日の8日間。

全員が元気に出発できるよう、学校をあげてサポートします。

NSHでは、この8日間を中心とした1ヶ月間の期間限定で、特設サイト“LIVE LINK from LONDON” を開設し、現地から研修の様子をリアルタイムにレポートする予定です。

特設サイトについては、このホームページのトップページからご案内いたします。お楽しみに!

「国際理解」講演会が行われました

文系フロンティアコース11ホーム・21ホームの生徒を対象に、「国際理解」講演会が行われました。

文系フロンティアコース11ホーム・21ホームの生徒を対象に、「国際理解」講演会が行われました。講師として岡本 尚也 先生をお招きし、「地域に生きる、世界に生きる。自分の可能性の先へ」という演題でご講演いただきました。

岡本先生は鹿児島県出身で、現在はイギリスのケンブリッジ大学博士課程に在籍していらっしゃいます。

自分の可能性を信じて渡航されたというご自身の体験、様々な国籍のチームメイトに囲まれて楽しむクラブ活動など、多くの経験を通して感じられたことを、生徒に近い目線から語って下さいました。

先生は「海外の人々は、日本に強い関心を持っている。彼らにとっては日本=東京であり、東京の情報しか入ってこないので、他の地域のことをとても知りたがっている。石川のことを知らせることは君たちにしかできない。勇気をもって海外に飛び出し、自分の住む地域のことを広めてほしい」と話され、国際人を目指す文系フロンティアコースの生徒たちは目を輝かせて聞き入っていました。

先生は「海外の人々は、日本に強い関心を持っている。彼らにとっては日本=東京であり、東京の情報しか入ってこないので、他の地域のことをとても知りたがっている。石川のことを知らせることは君たちにしかできない。勇気をもって海外に飛び出し、自分の住む地域のことを広めてほしい」と話され、国際人を目指す文系フロンティアコースの生徒たちは目を輝かせて聞き入っていました。平成25年度 能登の里山里海人「聞き書き」研修合宿

8月5日からの3日間、平成25年度能登の里山里海人「聞き書き」研修合宿が行われ、文系フロンティアコースの1年生が2名参加しました。

8月5日からの3日間、平成25年度能登の里山里海人「聞き書き」研修合宿が行われ、文系フロンティアコースの1年生が2名参加しました。会場となった能登町の「春蘭の里 宿泊交流施設こぶし」は、廃校となった旧宮地小学校をリニューアルした宿泊施設で、当時の雰囲気と奥能登の大自然とがたっぷりと味わえます。

(到着したとき、生徒は驚きの声をあげていました。)

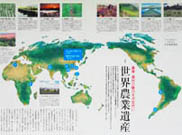

平成23年、イタリア・ローマに本部を置く国際連合食糧農業機関(FAO)が、能登半島に広がる能登の里山里海を、日本で最初の「世界農業遺産(Globally

Important Agricultural Heritage Systems :GIAHS)」に認定しました。

平成23年、イタリア・ローマに本部を置く国際連合食糧農業機関(FAO)が、能登半島に広がる能登の里山里海を、日本で最初の「世界農業遺産(Globally

Important Agricultural Heritage Systems :GIAHS)」に認定しました。自然と調和した農林漁業と伝統文化、技術、里山景観、生物多様性などが一体となり維持・継承されてきた「能登のくらし」そのものが、将来に引き継ぐべき価値を有するとして国際的に認められたのです。

この認定を受け、「能登の里山里海」を未来の世代へとつないでいくための様々な取り組みが始まっています。

今回、文系フロンティアコース生が参加した「能登の里山里海人聞き書き」は、「能登の里山里海人の知恵の伝承事業」として平成24年から始まったもので、地元・能登の高校生が、能登の里山里海に関する優れた技や知見・知識を持つ地元の「名人」たちにインタビューし、その生の言葉からレポートを作成するという記録活動です。

今回、文系フロンティアコース生が参加した「能登の里山里海人聞き書き」は、「能登の里山里海人の知恵の伝承事業」として平成24年から始まったもので、地元・能登の高校生が、能登の里山里海に関する優れた技や知見・知識を持つ地元の「名人」たちにインタビューし、その生の言葉からレポートを作成するという記録活動です。今年度末に「聞き書き」レポートの内容を一冊の本にまとめることを目標に、インタビュアーである高校生たちの挑戦が始まりました。

3日間の合宿では、インタビューに用いる電子機器の使い方、写真撮影の仕方、原稿の書き起こし方、取材対象から上手に話を引き出す手法など、「聞き書き」の基本的手法について学びました。

参加するすべての高校の生徒が寝食を共にし、学校の垣根を越えて交流を深めたことも、生徒にとっては非常に貴重な経験となりました。

将来、世界へ羽ばたいていくことをめざす文系フロンティアコース生。

人と上手にコミュニケーションをとったり、あるテーマについてまとめたものを人前で効果的に発表したりする力は、言うまでもなく大切なものです。この事業ではそれだけにとどまらず、自分にとって未知の文化を理解し、ふるさと「能登」がどのような場所であるのかをグローバルな視点から捉えなおして、未来の国際人として必要な素養を身につけてくれることを期待しています。

今年度の作品集は、平成26年3月末、県内外に向けて刊行される予定です。完成が楽しみですね。

【関連サイト】

・世界農業遺産「能登の里山里海」情報ポータルサイト

・認定NPO法人「共存の森ネットワーク」オフィシャルサイト

・「聞き書き甲子園」オフィシャルサイト

七尾高校周辺・御祓川美化プロジェクト

文系フロンティアコースには特別活動として「ボランティアマネジメント」が設定されています。

奉仕活動そのものについて学ぶことはもちろん、その活動を通して、物事を企画・運営するリーダーとして必要な資質を身につけることをめざしています。

7月14・15日に行った「七尾港まつり」期間中のゴミ箱設置・美化プロジェクトに続き、7月23日には、七尾高校周辺・御祓川美化プロジェクトが実施されました。

今回のプロジェクトを立ち上げたのは、21ホームから「石川県高校生ボランティアリーダー養成事業」に参加し、ボランティア活動の企画・運営について学んだ、ボランティアリーダー4人組のチームです。

5月から企画の構想を練り、フィールドワークによる綿密な下調べを経て計画書を作成。七尾市環境課からの多大なるご協力を得ながら、プロジェクトが始動しました。

参加者を募るためにポスターを作成し、学校内で参加者を募ったところ、当初の予定では40人程度の参加者を得ることを目標としていましたが、当日はなんと170名を超える生徒が集まってくれました。

七尾高校生の自主性と行動力には、いつも感心させられます。

まずは班ごとに分かれて、担当エリアへ移動。

特に、学校周辺の御祓川沿いにある遊歩道を中心に、放置されたゴミの回収や、大雨の被害で荒れ果てたままになっていた所の清掃を行いました。

参加した本校教員からは「自分も元・七高生だが、ここは当時から歩いたことがない。長年荒れたままになっていて、こんな風に遊歩道になっていたことも知らなかった。きれいになって本当に良かった」という声も聞かれました。

そして…終わってみると、正門前の御祓川沿いもこの通り!→

鬱蒼と伸びきっていた雑草、放置ゴミが一掃されました。

←また、清掃活動を行ってくれるメンバーが熱中症になるのを防ぐために、保護者の方が、氷水を入れたプールを用意して下さいました。

←また、清掃活動を行ってくれるメンバーが熱中症になるのを防ぐために、保護者の方が、氷水を入れたプールを用意して下さいました。おかげさまで、誰ひとり怪我もせず、体調も崩さず、無事に活動を終えることができました。

多くの方のご厚意があって、自分たちの活動ができるということを実感しました。

終わった後に集められた大量の廃棄物は、所定の機関を通じて、適切に処理されました。

みんなが使った軍手を洗って干し、活動は終了。

このプロジェクト実施日の翌日が、中学3年生を対象とした七尾高校体験入学の日でした。来校した中学生のみなさんが「七尾高校は、周りの環境もキレイだな」と思ってくれていたら嬉しいですね。

「七尾港まつり」期間中のゴミ箱設置・美化プロジェクト

7月の「海の日」を含む連休期間中、七尾市では「七尾港まつり」が毎年開催されます。

市民のお祭りとして70年以上前から愛され、多くの観光客もやってくる一大イベントですが、人出の多さから、市街地にたくさんのゴミが放置されるという現状が例年続いていました。

そこで立ち上がったのが、本校の文系フロンティアコースの有志メンバー。

長年続いていたこの状況を問題視し、七尾港まつり期間中の市街地美化を目標に「港まつり期間中の市街地にゴミ箱を設置する」というプロジェクトを立ち上げたのです。

文系フロンティアコースには「ボランティアマネジメント」という特別活動が設定されており、生徒のボランティアに対する意識が高まっていたことから、「石川県高校生ボランティアリーダー養成事業」に参加し、奉仕活動を企画・運営する手法を学んだことが最初のきっかけでした。

「私たちにも何かできることはないか」と考え、アイディアが浮かんだのは5月中旬。

街へ出てフィールドワークを行い、街の人たちに例年のゴミの状況について聞き取り調査を行いました。多くの貴重なご意見を得て、具体的にプロジェクトの内容を立案し、計画書を作成。七尾市役所の観光交流課さんがご協力下さることになり、計画が実現へ向けて動き出しました。

さらに、この計画に賛同してくれる仲間を募るため、メンバー募集のポスターを制作し、七尾高校内に掲示しました。

最終的には、ボランティア活動のプロであるJRC部のメンバー、ゴミ箱のデザインで全面協力してくれた美術部のメンバー、協力を申し出てくれた有志の仲間たち、総勢40名ほどの生徒がプロジェクトに参加しました。

まずは、学校近くの大型家電量販店さんで、ゴミ箱の材料(段ボール)をいただいてくるところから始めました。店長さんが快く分けて下さった巨大な段ボールを次々に学校へ運びこみ、ゴミ箱制作がスタート。

休日や放課後を利用して、どんどん増える仲間たちと一緒に作業する姿が本当に楽しそうでした。

そして、お祭り当日。最もゴミの増える7月14・15日の二日間、心をこめて作った色とりどりのゴミ箱たちが、七尾の街中に出動しました。ゴミ箱はどれも、協力してくれた七尾高校美術部による「夏」や「祭り」をモチーフにしたこだわりのデザインで、人々の目を楽しませました。

このプロジェクトが北國新聞に取り上げられたこともあり、活動中は本当に多くの方々が「新聞見たよ、立派だね」「私も七尾高校の卒業生だよ、がんばって」と、あたたかい声をかけて下さいました。

ゴミ箱を設置するだけでなく、ゴミが散乱していないかパトロールしたり、回収したゴミを分別したりと、大変な作業ばかりでしたが、多くの方々の応援とご協力を受けて、メンバー達は最後まで大活躍。

終わってみると、トラック1台分のゴミの山。

今までこれがすべて路上にばらまかれていたのかと思うとぞっとします。

物事を企画・運営すること、自分たちの暮らす街を愛する心、人と協働すること、多くの人が助けて下さることへの感謝など、本当に多くのことを学んだ、実り多き活動となりました。

English Camp 2013 (語学キャンプ)が行われました

7月11日(木)〜7月13日(金)に、語学キャンプ(イングリッシュ・キャンプ)を実施しました。

21Hと11Hの生徒が参加し、「のと青少年交流の家」にて3日間英語で過ごしました。

まずは自己紹介で、ウォーミングアップ。

海外では自分をいかにアピールするかが大事。自分のことをどれだけ伝えられるか試してみました。

外部講師として、三人の先生が来てくれました。

この先生は何とアゼルバイジャン出身。

学生時代にジャパンテントで

石川県を訪れたことがあるそうです。

ほかに、県内のALTの先生方もたくさん来てくれました。

2日間で、のべ12人のALTの先生方が、それぞれ大学時代に専門で勉強した内容を、分かりやすく英語で講義してくれました。

ALTの先生方の専門講義は、文学や心理学、メディア学など一見難しいものながら、「テクノロジーは人間を賢くするか」や「自分の人生を語るとしたら映画にするか本にするか?」など興味深い切り口から解説し、分かりやすく、生徒の知的好奇心をくすぐるものでした。

2日目の午後は、2年生を対象として「グローバル社会に必要なもの」をテーマに北陸先端科学技術大学院大学の川西教授にご講義頂きました。

2日目の午後は、2年生を対象として「グローバル社会に必要なもの」をテーマに北陸先端科学技術大学院大学の川西教授にご講義頂きました。先生はアメリカの優秀な教育者として表彰されたほど高名な方で、2時間半英語で熱く語ってくれました。

1年生は、ビジネスプランニングと題して、プレゼンテーションを行いました。

地元の商品やサービスをいかに売り込むかをテーマにグループで話し合い、即興で準備しました。

【参加した生徒の感想】

・全部英語だったけど、分かりやすいものばかりで充実していました。すごかったです。

・新しい観点から世界が見えて良かった。

・全て英語だったのはまだきつい面もあったけど、内容が深いのに、とてもわかりやすかった。

・ALTのレッスンはとても楽しくて、有意義でした。やっぱり英語が好きなのだと実感させられました。

・1コマが少し長いと感じたけれど、本当に充実したと感じる合宿でした。去年より英語が聴き取れる自分がうれしかったです。

・普段学校で学習しているだけでは絶対に学べなかったことをたくさん学ぶことができ、良かったと思います。

七尾サンライフプラザで「親子ドリームプロジェクト」が行われました

小中学生を対象に、七尾鹿島地区の高等学校の特色を紹介し、親子で夢を語り合う場をもってもらうことを目的として、例年「親子ドリームプロジェクト」が開催されています。

今年度も昨年度と同じく七尾サンライフプラザで開催され、満員の会場は各高等学校の展示コーナーとステージパフォーマンスとで大いに盛り上がりました。

七尾高校の展示コーナーです。

NSHのコーナーでは文系フロンティアコースの生徒たちの日ごろの活動のようすの写真や、生徒が制作した石川の文化を紹介する英文パンフレットなどが展示されました。

ステージでは、本校の放送局員たちが自主制作した学校紹介ビデオが上映されたほか、SSHやNSHに関する説明がありました。

そして、各部活動による圧巻のステージパフォーマンス。

吹奏楽局による『CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU』の演奏、空手道部による迫力ある試割り。

女子サッカー部による練習風景の実演。

なんと、女子のサッカー部があるのは能登地区では唯一、本校だけ!

ダンス部による表現力豊かなステージのあとに、出演した生徒全員がステージにそろってフィナーレを迎えました。

暑い中、来場してくれた多くの小中学生や保護者の方々に、七尾高校の魅力が少しでも伝わっていれば幸いです。

文系フロンティアコースの日常紹介 (11ホームの放課後)

文系フロンティアコースの1年生、11ホームの生徒たちの放課後のようすを紹介します。

ALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)のMartin先生による英作文指導のようすです。

この日は、学校設定科目である「スピークアウト」の発表原稿のネイティヴ・チェックを受けていました。

ネイティヴ・チェックとは、英語を母国語とする人に英文を添削指導してもらう学習活動です。

他の場所では、生徒たちが新聞を読んでいました。

なんと、新聞の記事が英語で書かれています。

七尾高校では、生徒が英字新聞を読み、日本国外の事柄について英語を通して知識を吸収する機会を設けています。

時事ニュース以外にも、ジョーク集やミニ英会話コーナーも載っているので、生徒は好んでこれを読んでいるようです。楽しみながら英語力を鍛えられます。

文系フロンティアコースの日常紹介 (11ホーム・論述錬磨)

文系フロンティアコースの学校設定科目、「論述錬磨」の授業のようすを紹介します。

今回は、11ホームを取材しました。

美術作品に関する批評文を読み、質問に対する答えを書くという演習。

この文章の内容そのものが難解なので、グループごとに「これはどういう意味か」と話し合いを重ねながら、一時間かけて一つの「答え」にたどりつきました。

初めは「わからない」と首をひねっていた生徒たちも、次第に活発なブレインストーミングを展開し、だんだん笑顔に。一つの事について深く思考し、よりよい文章に行き着くことができたときの満足そうな表情は、論述という作業を楽しんでいるようにも見えました。

文系フロンティアコース海外研修 第3回オリエンテーション (21ホーム)

5月20日(月)6限目、文系フロンティアコース2年生(21ホーム)が海外研修の第3回事前研修として、実習先でのコミュニケーションの取り方について学びました。

研修中は現地の学生、ケンブリッジ大学の学生との交流や4日間のホームステイがあります。日本語では簡単にできることも、英語で行うとなると話は変わってきます。何を題材にするかも変わってきます。

今回の研修は日本語で行いましたが、アイコンタクトや積極性など基本的なことからマインドマッピングを利用した自己分析、グループでのディスカッションを行いました。

出発までに話の「ネタ」をいっぱい作っておくことが宿題となりました。

情報誌「能登」に文系フロンティアコースの生徒の活動が掲載されました・その2

「地産地消文化情報誌 能登 vol.11 (2013春号)」に、「『能登の里山里海人』聞き書き」の活動において実際に生徒たちが「聞き書き」した内容が記事として掲載されました。(当時のようすはこちら)

今回は「上空からの美〜古代の手法で作る田んぼアート名人〜」と題し、七尾市内で農業をなさっている「名人」を取材しました。

稲穂の品種の特徴を活かして水田に様々な文字や絵柄を描きだす“田んぼアート”を生み出す「名人」の語りを、方言のあたたかみが残る口調そのままに再現し、記事としてまとめています。

情報誌「能登」に文系フロンティアコースの生徒の活動が掲載されました・その1

「地産地消文化情報誌 能登 vol.10 (2013冬号)」に、文系フロンティアコースの生徒が参加した「『能登の里山里海人』聞き書き」のようすが掲載されました。(当時のようすはこちら)

「『能登の里山里海人』聞き書き」とは、世界農業遺産に指定された能登の里山里海に根ざした生業・祭礼・伝統技術・文化・環境保全などに長年携わってきた方々、つまり「能登の里山里海人」から、生徒が「聞き書き」の手法で取材・記録するものです。

次号より、実際に「聞き書き」した内容が掲載されるとのことです。

文系フロンティアコース海外研修 第2回オリエンテーション (21ホーム)

4月12日(金)、2年生を対象に、海外研修に向けた第2回オリエンテーションが行われました。

ISAから佐田氏を講師として迎え、研修の目的、日本・世界の現状について話して頂いた後、生徒各自の目標設定、発表を行いました。

前半ではボーダーレス化、情報化、市場のオープン化が進む現代社会において、先進国・途上国の若者と仕事を競い合わなければいけない現状を熱く語って頂きました。

生徒は英語力やコミュニケーション能力、異文化理解の大切さに対する認識を新たにし、後半では各自が本研修の目標とその方策について考え、全員の前で決意表明をしました。

〜生徒の決意表明(抜粋)〜

【目標】イギリスの社会制度を身をもって学び、日本との差異を観察することによって、日本の長所を改めて発見し、不足点や改善点について考察する

【目標達成のための方策】日本の社会問題についてその原因や現行の対策を調べる

【目標】自分の英語がどれほど通じるか確かめる

【目標達成のための方策】半年先にイギリスに行くという緊張感を持って特にSpeakingの力を伸ばす

【目標】異文化でも対応できるように臨機応変に行動し、視野を広げる

【目標達成のための方策】日常生活でも積極的に行動するように心がける

【目標】日本人として恥ずかしくないような行動で日本の良さも広める

【目標達成のための方策】文系フロンティアとしての自覚を持ち、常に意志を強く持っておく

【目標】相手を理解した上で自分の主張を持って、言うこと。世界レベルでの争いの中で、今戦っている人たちから「何をすべきか」、そしてその人達の意識力を吸収すること

【目標達成のための方策】今は何事も受動的だが、積極性のある行動をする

平成25年度入学式 ・ 文系フロンティアコース説明会

4月8日、石川県立七尾高等学校において、平成25年度入学式が挙行されました。

普通科文系フロンティアコース40名、普通コース160名、理数科40名の計240名が、緊張しながらも大変凛々しい表情で式に臨みました。

普通科文系フロンティアコースへ入学した40名は、本コースの第2期生となります。

入学式の後、文系フロンティアコース新1年生の保護者を対象に、本コースの説明会が行われました。

ご多用な時期であるにもかかわらず、この日入学した文系フロンティアコース生の全保護者が出席して下さり、学校長・副校長・教頭・NSH推進室長からの説明を真剣に聞いて下さいました。